বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তিনটি গ্রন্থের ভূমিকাংশ, কারাগার ও কারা-সাহিত্য

ড. মিল্টন বিশ্বাস

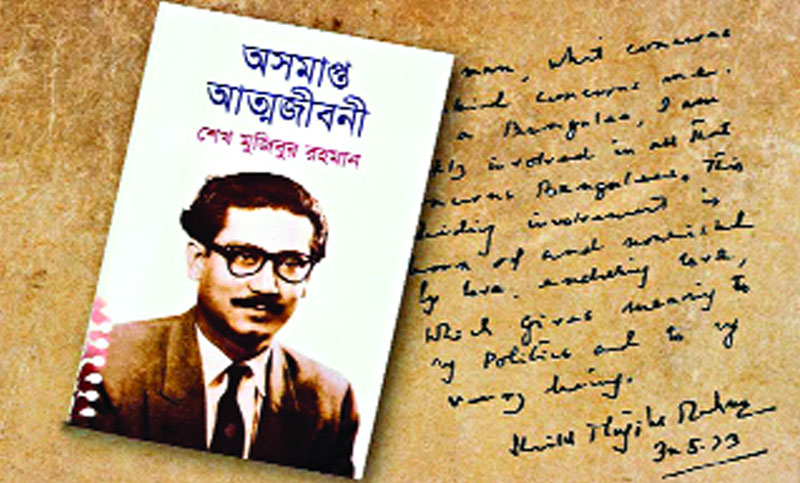

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ত্রয়ীগ্রন্থ- ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২), ‘কারাগারের রোজনামচা’ (২০১৭) ও ‘আমার দেখা নয়া চীন’ (২০২০) তাঁর লেখকসত্তার অনন্য পরিচয়ে ভাস্বর। গ্রন্থ তিনটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় তাঁর সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা বর্তমান প্রজন্মের জন্যও অভিনব। তবে ত্রয়ী গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কষ্টে যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কারাবন্দি জীবনের একাকিত্বের মুহূর্তগুলো ভরে তুলেছিলেন আত্মজীবনী লেখায় নিজেকে নিয়োজিত করে। যদিও তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তিনি কারাগারে বসে রোজনামচাও লিখেছেন। তাঁর ত্রয়ী গ্রন্থ বাংলা কারাসাহিত্যের অন্যতম সংযোজন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দি অবস্থায় লিখে গেছেন তাঁর কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সর্বোপরি সর্বংসহা সহধর্মিণীর কথা, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সকল দুঃসময়ে পাশে ছিলেন। একইসঙ্গে লেখকের চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বর্ণনাও বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এছাড়া আছে আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, লেখকের বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, দেশবিভাগ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। ‘কারাগারের রোজনামচা’য় ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ কালপর্বের কারাস্মৃতি স্থান পেয়েছে। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কারাগারে তাঁর লেখা দুটি এক্সারসাইজ খাতা জব্দ করে। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং পুলিশের বিশেষ শাখার সহায়তায় উদ্ধারকৃত একটি খাতার গ্রন্থরূপ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘কারাগারের রোজনামচা’। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপনের পর বারবার গ্রেফতার হন। ওই সময়ের বন্দিজীবনের দিনলিপি উঠে এসেছে বইটিতে। বঙ্গবন্ধু কারান্তরীণ থাকাকালীন প্রতিদিন ডায়েরি লেখা শুরু করেন। এজন্য ‘কারাগারের রোজনামচা’য় জেলজীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ জেলখানায় সংঘটিত বিভিন্ন কথা ও কাজের মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা সবিস্তারে উপস্থাপিত। কারা-জীবনে তিনি সীমাহীন নির্যাতন, কষ্ট, অপমান, অবহেলা সহ্য করেছিলেন। বন্দি থাকাকালীন তাঁর সংসার, সন্তান ও বেগম মুজিব কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন পার করেছেন। তবে তিনি দিনলিপি লেখার আগেই কারাগারের প্রচলিত শব্দগুলোর অর্থ ঘটনার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি দিনলিপির শেষে লেখকের নিঃসঙ্গতার নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। জেল-জীবন, জেল-যন্ত্রণা, কয়েদিদের অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধ জগতে পা দিয়েছিল- সেসব বিষয় যেমন সন্নিবেশিত হয়েছে; ঠিক তেমনি তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা, গণমাধ্যমের অবস্থা, শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন, ৬ দফার আবেগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রকৃতিপ্রেম, পিতৃ-মাতৃভক্তি, কারাগারে পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না দরদ দিয়ে তুলে ধরেছেন। কারাগারের রোজনামচা দিনলিপি হলেও; তিনি বিবৃত করেছেন ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়, কখনো বা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গড়ে ওঠা সেই মহৎ সংগ্রাম। বর্ণনা করেছেন সেই সময়কার সংগ্রামে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকার কথা। বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতার সংস্পর্শে এসে একজন কুখ্যাত ‘চোর’ কীভাবে জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনে আলোর পথে যাত্রা শুরু করে, সে সত্যও বইটিতে অভিব্যক্ত। জেলখানায় কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখা হয় তাঁকে। তবুও তাঁর লেখায় কৌতুকবোধের অভাব হয়নি। তাই রোজনামচায় বঙ্গবন্ধুর জেলজীবনের কষ্টের পাশাপাশি রসবোধের পরিচয়ও ব্যক্ত হয়েছে। শামসুজ্জামান খান লিখেছেন- ‘বঙ্গবন্ধুর নির্মোহ বিবরণ কারাগারের কথা, বন্দি ও কারাগারের কর্মী-কর্মকর্তা এবং আশপাশের লোকজনের কথাই উঠে আসে। আর আসে তাঁর পড়াশোনার কথা এবং বিশেষভাবে দেশে কী হচ্ছে তার জন্য উদ্বেগ। কারাসাহিত্য আমরা যতটা পড়েছি বঙ্গবন্ধুর মতো এতটা অনুপুঙ্খভাবে অন্য কোনো বইয়ে পাইনি। এ বইয়ে দেখা যায় রাজবন্দি ছাড়াও তিনি সাধারণ কয়েদিদের খোঁজখবর নিচ্ছেন নিবিড় অনুসন্ধিৎসায়। বিভিন্ন দাগি আসামির কথা তাদের জীবন কেন এমন হলো, সেটা যতœ ও সংবেদনশীলতায় বোঝার প্রয়াসও রয়েছে লেখায় গভীরভাবে। কখনো পকেটমারের, কখনো গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা অপরাধীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কিছু টাকা-পয়সা এদিক-সেদিক করে ভাগাভাগির মাধ্যমে কীভাবে দুষ্কর্মগুলো সেরে নেয় সে কথা। আবার কারাগারে ভুক্তভোগীর একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, অসহায়ত্ব, পরিবার বিচ্ছিন্নতার মানসিক, মনস্তাত্তি¡ক বেদনা। এই বই হয়ে ওঠে পূর্ববাংলার নির্যাতিত মানুষের কারা নির্যাতনের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু শুধু তাঁর নিজের কারা নির্যাতনের কথা বলেননি, পূর্ববাংলার নানা শ্রেণি-পেশার ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নির্যাতনের কথা তাঁর বইয়ে বাক্সময় করে তুলেছেন।

কারাগারের রোজনামচায় কারাগারের ভেতরের খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে। কখনো সেটি রহস্যময়, কখনো হাসির উদ্রেক করে, কখনো নিষ্ঠুরতার চরম উদাহরণ। এসব বিষয়কে এতটা বাস্তবধর্মী করে এতটা একনিষ্ঠ মানবিক বোধে তিনি তুলে এনেছেন, যা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। কারাগারের ইতিহাসের নানা টেকনিক্যাল পরিভাষা যেমন দফা, কেষ্টাকল, শয়তানের কল, জলভরি দফা, বন্দুক দফা, ডালচাকি দফা, ছোকরা দফা ইত্যাদি তাঁর বইকে দিয়েছে এক অনন্যতা। এসব অদ্ভুত, বিচিত্র দফার কথা আমরা আগে কেউ জানতাম না এবং এসব দফা বাংলাদেশের জেলেই উদ্ভাবিত। কোনো কোনো দফা নিয়ে হাসি পায়, কোনো কোনো দফা পড়লে মনে হয় কীসব কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার জেলের ভেতরে। আবার ওখানে পাগলদের জন্য যে সেল রয়েছে সেটার বর্ণনাও দিয়েছেন। তাদের যে চিৎকার, উদ্ভট আচরণ, নানা অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কখনো মানবিক চেতনায় কখনো মৃদু রসিকতায়। কখনো তাদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন। কখনো পাগলদের সেলের পাশেই তাঁর সেল নির্ধারণ করা হয়েছে, ঘুমের কষ্ট হয়েছে ইত্যাদি তিনি যেমন তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তাঁর পালিত একটা মোরগের কথা আছে। মোরগটা যখন হাঁটছে তখন তাঁর মনে হয়েছে মোরগটা এক রাজকীয় ভঙ্গিতে গৌরবের সঙ্গে ঝুঁটি ফুলিয়ে বীরের মতো হেঁটে যাচ্ছে। তাঁর নির্জন সেলের পাশেই ছিল গাছ, সেই গাছে দুই হলুদ পাখি বসতো। পাখি দুটি প্রতিদিন দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। পরে পাখি দুটি না আসায় দুঃখ পেয়েছেন। পশু-পাখির প্রতি তাঁর যে প্রেম-ভালোবাসা এটিও চমৎকারভাবে তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি বাগান করতে ভালোবাসতেন, ফুলের গাছ লাগাতেন। এতে তাঁর প্রকৃতি, গাছপালা, পশুপাখির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

আবার কখনো দেখা যাচ্ছে, একটা গেছো গিরগিটির সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে দাঁড়কাকের সেটাকে তিনি প্রতীকীভাবে সামরিক শাসকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের সংঘর্ষের তুলনা করছেন। এইসব মিলিয়ে কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থে তিনি রাজনীতি, সমাজ, দুঃশাসন ও স্বৈরাচারের নানারকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এ বইয়ের নামকরণ করেন শেখ রেহানা।’ (শামসুজ্জামান খান, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন, ২০২০)

১৯৫২ সালের চীন ভ্রমণের কাহিনি ‘আমার দেখা নয়াচীন’। বঙ্গবন্ধু এটি রচনা করেছিলেন ১৯৫৪ সালে যখন কারাগারে। তাঁর লেখা খাতাটির ওপর গোয়েন্দা সংস্থার সেন্সর ও কারা-কর্তৃপক্ষের যে সিল দেয়া আছে তা থেকেই সময়কালটা জানা যায়। শেখ মুজিবের বয়স তখন ৩২ বছর। কারাগারে বসে লেখা বলে এটিও কারা-সাহিত্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত। গ্রন্থটির সূচনায় জেলে থাকার কথা লিখেছেন তিনি- ‘১৯৫২ সালে জেল হতে বের হলাম, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর। জেলে থাকতে ভাবতাম আর মাঝে মাঝে মওলানা ভাসানী সাহেবও বলতেন, ‘যদি সুযোগ পাও একবার চীন দেশে যেও।’ অল্পদিনের মধ্যে তারা কত উন্নতি করেছে। চীন দেশের খবর আমাদের দেশে বেশি আসে না এবং আসতে দেওয়াও হয় না। তবুও যতটুকু পেতাম তাতেই মনে হতো যদি দেখতে পেতাম কেমন করে তারা দেশকে গড়েছে!’ ৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি চীনের সেলুনওয়ালার পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে মনে মনে বলেছেন- ‘... মনে মনে বলি, ‘আমার আবার পরিচয়? পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বক্তৃতা করে বেড়াই। আর মাঝে মাঝে সরকারের দয়ায় জেলখানায় পড়ে খোদা ও রসুলের নাম নেবার সুযোগ পাই। এই তো আমার পরিচয়।’ প্রকাশিত গ্রন্থটির ‘খাতা পরিচিতি’ অংশে আছে- ‘তরুণ জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স-এ পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নয়াচীন সফর করেন। সেই সময়ের স্মৃতিনির্ভর এ ভ্রমণকাহিনি ১৯৫৪ সালে কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে তিনি রচনা করেন। ১৯৫৭ সালে পূর্ব-বাংলার শ্রমমন্ত্রী থাকাকালে পাকিস্তান সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে তিনি আরো একবার চীন সফর করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় এ লেখায়। সদ্য বিপ্লবের পর গণচীনের শাসনব্যবস্থা ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের পরিচয় আছে এ লেখায়। মুক্ত মন ও তীক্ষè অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখা ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনায় এ রচনা খুবই আকর্ষণীয়। চীন, রাশিয়া বা আমেরিকার মূল্যায়নে তাঁর বোধের স্বচ্ছতা ও সত্যনিষ্ঠা আমাদের মৃগ্ধ করে। তরুণ বয়সেই যে তিনি সা¤্রাজ্যবাদবিরোধী এক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতায় রূপান্তরিত হচ্ছিলেন এ বই তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন। এ লেখার সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে নিজের দেশ ও মানুষের অবস্থার কথাও তিনি তীক্ষèভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও গভীর উপলব্ধি তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।’

তিনটি গ্রন্থের ভূমিকাংশ :

১) অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)

‘আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবেই কাটাতে হয়েছে। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়েই তাঁর জীবনে বারবার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে আসে। তবে তিনি কখনো আপস করেন নাই। ফাঁসির দড়িকেও ভয় করেন নাই। তাঁর জীবনে জনগণই ছিল অন্তঃপ্রাণ। মানুষের দুঃখে তাঁর মন কাঁদত। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন- এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য- এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ উন্নত জীবন পাবে,

দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি পাবে, সেই চিন্তাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে। যে কারণে তিনি নিজের জীবনের সব সুখ আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা। বাঙালি জাতিকে বীর হিসেবে বিশ্বে দিয়েছেন অনন্য মর্যাদা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে বিশ্বে এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফল করেছেন। বাংলার মানুষের মুক্তির এই মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে যখন জাতীয় পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন নিশ্চিত করছিলেন তখনই ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁকে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীন বাংলার সবুজ ঘাস তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাঙালি জাতির ললাটে চিরদিনের জন্য কলঙ্কের টিকা এঁকে দিয়েছে খুনিরা। এই মহান নেতা নিজের হাতে স্মৃতিকথা লিখে গেছেন যা তাঁর মহাপ্রয়াণের উনত্রিশ বছর পর হাতে পেয়েছি। সে লেখা তাঁর ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া, পরিবারের কথা, ছাত্রজীবনের আন্দোলন, সংগ্রামসহ তাঁর জীবনের অনেক অজানা ঘটনা জানার সুযোগ এনে দেবে। তাঁর বিশাল রাজনৈতিক জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে তাঁর লেখনীর ভাষায় আমরা পাই। তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সবই সরল-সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়ে যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন তাদের সত্য ইতিহাস জানার সুযোগ করে দেবে। গবেষক ও ইতিহাসবিদদের কাছে এ গ্রন্থ মূল্যবান তথ্য ও সত্য তুলে ধরবে।

এই আত্মজীবনী আমার পিতার নিজ হাতে লেখা। খাতাগুলো প্রাপ্তির পিছনে রয়েছে এক লম্বা ইতিহাস। এই বইটা যে শেষ পর্যন্ত ছাপাতে পারব, আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব সে আশা একদম ছেড়েই দিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পরপরই আমাদের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে (পুরাতন), (বর্তমান সড়ক নম্বর ১১, বাড়ি নম্বর ১০) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর আমার মা ছোট দুই ভাই রাসেল ও জামালকে নিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর আবার ২৬ মার্চ রাতে পুনরায় সেনারা হানা দেয় এবং সমগ্র বাড়ি লুটপাট করে, ভাঙচুর করে। বাড়িটা ওদের দখলেই থাকে। এই বাড়িতে আব্বার শোবার ঘরের সাথে একটা ড্রেসিংরুম রয়েছে, সেখানে একটা আলমারির উপরে এক কোণে খাতাগুলো আমার মা যতœ করে রেখেছিলেন। যেহেতু পুরনো মলাটের অনেকগুলো খাতা, যার মধ্যে এই আত্মজীবনী ছাড়াও স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ভ্রমণ কাহিনী এবং আমার মায়ের হিসাব লেখার খাতাও ছিল, সে কারণে ওদের কাছে আর এগুলো লুটপাট করার মতো মূল্যবান মনে হয়নি। তারা সেগুলো ওভাবে ফেলে রেখে যায়, খাতাগুলো আমরা অক্ষত অবস্থায় পাই।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে পরিবারের সকলকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার বাড়িটা বন্ধ করে রেখেছিল। ১৯৮১ সালের ১৭ মে আমি প্রবাস থেকে দেশে ফিরে আসি। তখনো বাড়িটা জিয়া সরকার সিল করে রেখেছিল। আমাকে ওই বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয় নাই। এরপর ওই বছরের ১২ জুন সাত্তার সরকার আমাদের কাছে বাড়িটা হস্তান্তর করে। তখন আব্বার লেখা স্মৃতিকথা, ডায়েরি ও চীন ভ্রমণের খাতাগুলো পাই। আত্মজীবনী লেখা খাতাগুলো পাইনি। কিছু টাইপ করা কাগজ পাই যা উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। ফুলস্কেপ পেপারের অর্ধেক অংশই নেই শুধু উপরের অংশ আছে। এসব অংশ পড়ে বোঝা যাচ্ছিল যে, এটি আব্বার আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি, কিন্তু যেহেতু অর্ধেকটা নাই সেহেতু কোনো কাজেই আসবে না। এরপর অনেক খোঁজ করেছি। মূল খাতা কোথায় কার কাছে আছে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই। এক পর্যায়ে এগুলোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে ২০০০ সাল থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর লেখা স্মৃতিকথা, নয়াচীন ভ্রমণ ও ডায়েরি প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমেরিকার জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এনায়েতুর রহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষণা করতে। বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- এই বিষয়টা ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তিনি মাহাবুবউল্লাহ-জেবুন্নেছা ট্রাস্ট কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়ার’-এ যোগ দেন ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ গবেষণার জন্য। এই গবেষণা কাজ করার সময় বঙ্গবন্ধুর জীবন, স্মৃতিকথা ও ডায়েরি নিয়েও কাজ শুরু করেন। আমি ও সাংবাদিক বেবী মওদুদ তাঁকে সহায়তা করি। ড. এনায়েতুর রহিম বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে এই কাজে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। এভাবে হঠাৎ করে তিনি চলে যাবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই।

আমি এ অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এ সময় ইতিহাসবিদ প্রফেসর এ. এফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন, লোকসাহিত্যবিদ ও গবেষক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এ ব্যাপারে আমাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমদ ও শামসুল হুদা হারুন অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে আমি ও বেবী মওদুদ মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, কম্পোজ ও সংশোধনসহ অন্য কাজগুলো সম্পন্ন করি। মূল খাতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি বারো-চৌদ্দ বার। অনেক বাধা বিঘœ অতিক্রম করেই কাজ এগোতে থাকে। ছাপাতে দেবার একটা সময়সীমাও ঠিক করা হয়।

যখন ‘স্মৃতিকথা’ ও ‘ডায়েরি’র কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে সেই সময় আমার হাতে এলো নতুন চারখানা খাতা, যা আত্মজীবনী হিসেবে লেখা হয়েছিল। এই খাতাগুলো পাবার পিছনে একটা ঘটনা রয়েছে। আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামী লীগের এক সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়। মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইভী রহমানসহ চব্বিশজন মৃত্যুবরণ করেন। আমি আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাই। এই ঘটনার পর শোক-কষ্ট-বেদনায় যখন জর্জরিত ঠিক তখন আমার কাছে এই খাতাগুলো এসে পৌঁছায়। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝেও যেন একটু আলোর ঝলকানি। আমি ২১ আগস্ট মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি। মনে হয় যেন নতুন জন্ম হয়েছে। আর সেই সময় আমার হাতে এল আব্বার হাতের লেখা এই অমূল্য আত্মজীবনীর চারখানা খাতা! শেষ পর্যন্ত এই খাতাগুলো আমার এক ফুফাতো ভাই এনে আমাকে দিল। আমার আরেক ফুফাতো ভাই বাংলার বাণী সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণির অফিসের টেবিলের ড্রয়ার থেকে সে এই খাতাগুলো পেয়েছিল। সম্ভবত আব্বা শেখ মণিকে টাইপ করতে দিয়েছিলেন, আত্মজীবনী ছাপাবেন এই চিন্তা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনিও শাহাদতবরণ করায় তা করতে পারেন নাই। কাজটা অসমাপ্ত রয়ে যায়। খাতাগুলো হাতে পেয়ে আমি তো প্রায় বাকরুদ্ধ। এই হাতের লেখা আমার অতি চেনা। ছোট বোন শেখ রেহানাকে ডাকলাম। দুই বোন চোখের পানিতে ভাসলাম। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পিতার স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করলাম। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি; তারপরই এই প্রাপ্তি। মনে হলো যেন পিতার আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছি। আমার যে এখনো দেশের মানুষের জন্য- সেই মানুষ, যারা আমার পিতার ভাষায় বাংলার ‘দুঃখী মানুষ’, সেই দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজ বাকি, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজ বাকি, সেই বার্তাই যেন আমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন। যখন খাতাগুলোর পাতা উল্টাছিলাম আর হাতের লেখাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আব্বা আমাকে যেন বলছেন, ভয় নেই মা, আমি আছি, তুই এগিয়ে যা, সাহস রাখ। আমার মনে হচ্ছিল, আল্লাহর তরফ থেকে ঐশ্বরিক অভয় বাণী এসে পৌঁছাল আমার কাছে। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝে যেন আলোর দিশা পেলাম।

আব্বার হাতে লেখা চারখানা খাতা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। খাতাগুলোর পাতা হলুদ, জীর্ণ ও খুবই নরম হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় লেখাগুলো এত ঝাপসা যে পড়া খুবই কঠিন। একটা খাতার মাঝখানের কয়েকটা পাতা একেবারেই নষ্ট, পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। পরদিন আমি, বেবী মওদুদ ও রেহানা কাজ শুরু করলাম। রেহানা খুব ভেঙে পড়ে যখন খাতাগুলো পড়তে চেষ্টা করে। ওর কান্না বাঁধ মানে না। প্রথম কয়েক মাস আমারও এমন হয়েছিল যখন স্মৃতিকথা ও ডায়েরি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করেছি। প্রথমে খাতাগুলো ফটোকপি করলাম। আবদুর রহমান (রমা) এই কাজে আমাদের সাহায্য করল। খুবই সাবধানে কপি করতে হয়েছে। একটু বেশি নাড়াচাড়া করলেই পাতা ছিঁড়ে যায়। এরপর মূল খাতা থেকে আমি ও বেবী পালা করে রিডিং পড়েছি আর মনিরুন নেছা নিনু কম্পোজ করেছে। এতে কাজ দ্রæত হয়েছে। হাতের লেখা দেখে কম্পোজ করতে অনেক বেশি সময় লাগে। সময় বাঁচাতে এই ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও লেখার পাঠ অস্পষ্ট। ম্যাগনিফাইং গøাস দিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে চারখানা খাতার সবটুকু লেখাই কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়েছে। খাতাগুলোতে জেলারের স্বাক্ষর দেয়া অনুমোদনের পৃষ্ঠা ঠিকমতো আছে। তাতে সময়টা জানা যায়।

এরপর আমি ও বেবী মওদুদ মূল খাতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজটা প্রথমে শেষ করি। তারপর অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে আমি ও বেবী মওদুদ পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা, প্রæফ দেখা, টীকা লেখা, স্ক্যান, ছবি নির্বাচন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করি। শেখ রেহানা আমাদের এসব কাজে অংশ নিয়ে সার্বিক তত্ত¡াবধানের দায়িত্ব পালন করে।

এই লেখাগুলো বারবার পড়লেও যেন শেষ হয় না। আবার পড়তে ইচ্ছা হয়। দেশের জন্য, মানুষের জন্য, একজন মানুষ কীভাবে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন, জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে পারেন তা জানা যায়। জীবনের সুখ-স্বস্তি, আরাম, আয়েশ, মোহ, ধনদৌলত, সবকিছু ত্যাগ করার এক মহান ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু সাধারণ গরিব দুঃখী মানুষের কল্যাণ চেয়ে কীভাবে তিনি নিজের সব চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়েছেন তা একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যাবে। এই লেখার সূত্র ধরে গবেষণা করলে আরো বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। জানা যাবে অনেক অজানা কাহিনী। তথ্যবহুল লেখায় পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা চক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাস জানার সুযোগ হবে। আর সেইসঙ্গে কায়েমী স্বার্থবাদীদের নানা ষড়যন্ত্র এবং শাসনের নামে শোষণের অপচেষ্টাও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন। বাংলার মানুষ এখনো বড় কষ্টে আছে। আগামী প্রজন্ম এই লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশসেবায় ব্রতী হবে সে প্রত্যাশা রাখছি।

এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে একান্ত নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন।...’

শেখ হাসিনা। ৭.৮.২০০৭

সাব জেল, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২)

২) কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নিজের জীবনের সব আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে বন্দি জীবন যাপন করেন।

বার বার গ্রেফতার হন তিনি। মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে হয়রানি করা হয়। আইয়ুুব-মোনায়েম স্বৈরাচারী সরকার একের পর এক মামলা যেমন দেয়, সেই মামলায় কোনো কোনো সময় সাজাও দেয়া হয় তাকে। তাঁর জীবনে এমন সময়ও গেছে, যখন মামলার সাজা খাটা হয়ে গেছে, তারপরও জেলে বন্দি করে রেখেছে তাকে। এমনকি বন্দিখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন নাই, হয় পুনরায় গ্রেফতার হয়ে জেলে গেছেন অথবা রাস্তা থেকে- গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে।

ভাষা আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শুরু করেন ১৯৪৮ সালে। ১১ই মার্চ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন এবং গ্রেফতার হন। ১৫ই মার্চ তিনি মুক্তি পান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সমগ্র দেশ সফর শুরু করেন। জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রতি জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করে। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই আবার দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির জন্য সফর শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবির প্রতি তিনি সমর্থন জানান এবং তাদের ন্যায্য দাবির পক্ষে আন্দোলনে অংশ নেন। সরকার ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। জুলাই মাসে তিনি মুক্তি পান। এইভাবে কয়েক দফা গ্রেফতার ও মুক্তির পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর আর্মানিটোলা ময়দানে জনসভা শেষে ভুখা মিছিল বের করেন। দরিদ্র মানুষের খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল করতে গেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। এবারে তাকে প্রায় দু’বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৪ সালের ৩০শে মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে গ্রেফতার হন এবং ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তৎকালীন সামরিক সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এবারে প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় বন্দি থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেটেই গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি আবার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে তিনি ১৮ই জুন মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করে তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবতী সময়ে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ১লা মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন তা বাংলার মানুষের বাঁচার দাবি হিসেবে করেন, সেখানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

একের পর এক দাবি নিয়ে জনগণের অধিকারের কথা বলার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন শহরে আটবার গ্রেফতার হন ও জামিন পান। নারায়ণগঞ্জে সর্বশেষ মিটিং করে ঢাকায় ফিরে এসেই ৮ই মে মধ্য রাতে গ্রেফতার হন। তাঁকে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে জীবন কাটাতে হয়। শোষকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য দাবি তুলে ধরেছেন। ফলে যখনই জনসভায় বক্তৃতা করেছেন তখনই তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে সরকার। ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৮ই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তায় বন্দি করে রাখে।

পাঁচমাস পর ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কাজ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত প্রবল চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য আসামিদের মুক্তিদানে বাধ্য হয়। কারণ, পূর্ববাংলার জনগণের সর্বাত্মক আন্দোলন এতই উত্তাল হয়ে উঠে যে, তাতে শুধু বিশাল গণঅভ্যুত্থানই না স্বৈরসামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার জনগণের আপোষহীন অকুতোভয় নেতা।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল জয় লাভ করে মেজরিটি পায়। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শাসক সরকার গঠন করতে দেয় না। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বাংলার মানুষ তাঁর কথায় সাড়া দেয়। তাঁর নির্দেশেই এ দেশ পরিচালিত হতে থাকে। ৭ই মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ মানসিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ২৫শে মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং গণহত্যা শুরু করে।

২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহŸান জানান। এই ঘোষণার সাথে সাথেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায় এবং কারাগারে বন্দি করে রাখে। সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হানাদার বাহিনীর এই দমন পীড়ন ও পোড়ামাটি নীতি এবং গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এরই একটি পর্যায়ে আমরা এক মাসে ১৯ বার জায়গা বদল করেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাই নাই, আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, আমার ভাই লে. শেখ জামাল, বোন শেখ রেহানা, ছোট ভাই শেখ রাসেল, আমি ও আমার স্বামী ড. ওয়াজেদকে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কে একটি একতলা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হলো।

এক সময়ে পাকিস্তানি হানাদার শাসকগোষ্ঠী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছু স্বাভাবিক চলছে ঘোষণা দিল। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সবই ঠিকঠাক আছে। সমগ্র বিশ্বকেই তারা দেখাতে চাইল যে এই ভূখণ্ডে ‘মিসক্রিয়েনট’দের তারা দমন করে ফেলেছে আর কোনো সমস্যা নাই, পাকিস্তান ‘খতরা’ থেকে বের হয়ে এসেছে, আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করে বাংলাদেশের সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে।

১ম বার খাতাগুলি উদ্ধার

এই সময়ে এক মেজর সাহেব এসে বলল, “বাচ্চা লোগ ‘সুকুল’ মে যাও” (বাচ্চারা স্কুলে যাও)। ড. ওয়াজেদ পাকিস্তান আটমিক এনার্জিতে চাকরি করতেন বলে তিনি নিয়মিত অফিসে যেতে পারতেন। ফলে বাইরে যাবার কিছু সুযোগ ছিল এবং যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল আটমিক এনার্জি কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত তাই যুদ্ধের সময়ও কিছু ছাড় পেতো। তাকে নিয়মিত অফিসে যেতে হতো আর সময়মতো ফিরতে হতো। তবে হানাদার বাহিনী সব সময় নজরদারিতে রাখত।

যাহোক স্কুলে যাবে বাচ্চারা, জামাল, রেহানা আর রাসেল। আমি বললাম বই খাতা কিছুই তো নাই, কী নিয়ে স্কুলে যাবে আর যাবেই বা কীভাবে? জিজ্ঞেস করল বই কোথায়? বললাম, আমাদের বাসায়, আর সে বাসা তো আপনাদের দখলে আছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বাসা।

বলল, “ঠিক হ্যায় হাম লে যায়গে, তোম লোগ কিতাব লে আনা।”

ওরা ঠিক করল জামাল, রেহানা, রাসেলকে নিয়ে যাবে যার যার বই আনতে। আমি বললাম, আমি সাথে যাব। কারণ একা ওদের সাথে আমি আমার ভাইবোনদের ছাড়তে পারি না। তারা রাজি হলো।

আমার মা আমাকে বললেন, “একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক তোর আব্বার লেখা খাতাগুলো যেভাবে পারিস নিয়ে আসিস।” খাতাগুলো মার ঘরে কোথায় রাখা আছে তাও বলে দিলেন। আমাদের সাথে মিলিটারির দুইটা গাড়ি ও ভারী অস্ত্রসহ পাহারাদার গেল।

২৫শে মার্চের পর এই প্রথম বাসায় ঢুকতে পারলাম। সমস্ত বাড়িতে লুটপাটের চিহ্ন, সব আলমারি খোলা, জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো। বাথরুমের বেসিন ভাঙা, কাচের টুকরা ছড়ানো, বীভৎস দৃশ্য!

বইয়ের সেলফে কোনো বই নাই। অনেক বই মাটিতে ছড়ানো, সবই ছেঁড়া অথবা লুট হয়েছে। কিছু তো নিতেই হবে। আমরা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাই, পাকিস্তান মিলিটারি আমাদের সাথে সাথে যায়। ভাইবোনদের বললাম, যা পাও বইপত্র হাতে হাতে নিয়ে নেও।

আমি মায়ের কথামতো জায়গায় গেলাম। ড্রেসিং রুমের আলমারির উপর ডান দিকে আব্বার খাতাগুলি রাখা ছিল, খাতা পেলাম কিন্তু সাথে মিলিটারির লোক, কী করি? যদি দেখার নাম করে নিয়ে নেয় সেই ভয় হলো। যাহোক অন্য বই খাতা কিছু হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে একখানা গায়ে দেবার কাঁথা পড়ে থাকতে দেখলাম, সেই কাঁথাখানা হাতে নিলাম, তারপর এক ফাঁকে খাতাগুলি ঐ কাঁথায় মুড়িয়ে নিলাম। সাথে দুই একটা বই ম্যাগাজিন পড়েছিল তাও নিলাম।

আমার মায়ের হাতে সাজানো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখে বার বার চোখে পানি আসছিল কিন্তু নিজেকে শক্ত করলাম। খাতাগুলি পেয়েছি এইটুকু বড় সান্ত¦না। অনেক স্মৃতি মনে আসছিল।

যখন ফিরলাম মায়ের হাতে খাতাগুলি তুলে দিলাম। পাকিস্তানি সেনারা সমস্ত বাড়ি লুটপাট করেছে, তবে রুলটানা এই খাতাগুলিকে গুরুত্ব দেয় নাই বলেই খাতাগুলি পড়েছিল।

আব্বার লেখা এই খাতার উদ্ধার আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধের ফসল। আমার আব্বা যতবার জেলে যেতেন মা খাতা, কলম দিতেন লেখার জন্য। বার বার তাগাদা দিতেন। আমার আব্বা যখন জেল থেকে মুক্তি পেতেন মা সোজা জেল গেটে যেতেন আব্বাকে আনতে আর আব্বার লেখাগুলি যেন আসে তা নিশ্চিত করতেন। সেগুলি অতি যত্নে সংরক্ষণ করতেন।

খাতাগুলি তো পেলাম, কিন্তু কোথায় কীভাবে রাখব?

ঢাকার আরামবাগে আমার ফুফাতো বোন মাখন আপা থাকতেন। তার স্বামী মীর আশরাফ আলী, আব্বার সঙ্গে কোলকাতা থেকেই রাজনীতি করতেন, যেভাবেই হোক তার কাছেই পাঠাবো সিদ্ধান্ত নিলাম। অবশেষে অনেক কষ্ট করে তার কাছে পাঠালাম। আমার বিশ্বাস তিনি যত্নে করে রাখবেন। কীভাবে যে পাঠিয়েছি সে কথা লিখতে গেলে আর এক ইতিহাস হয়ে যাবে, এ বিষয়ে পরে লিখব।

আমার ফুফাতো বোন পলিথিন ও ছালার চট দিয়ে খাতাগুলো বেঁধে তার মুরগির ঘরের ভিতরে চারের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যাতে কখনও কেউ বুঝতে না পারে। কারণ পাকিস্তানি আর্মি সব সময় হঠাৎ যে কোনো বাড়ি সার্চ করত। তবে ঐ বাড়ির সুবিধা ছিল যে আরামবাগ গলির ভিতর গাড়ি ঢুকতে পারত না।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর সেই খাতাগুলি আমার বোন ও দুলাভাই মায়ের হাতে পৌঁছে দেন। বৃষ্টির পানিতে কিছু নষ্ট হলেও মূল খাতাগুলি মোটামুটি ঠিক ছিল।

২য় বার খাতা উদ্ধার

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জীবিত কোনো সদস্য ছিল না সকল সদস্যকেই এই বাড়িতে হত্যা করা হয়েছিল। আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, মুক্তিযোদ্ধা ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও লে. শেখ জামাল, ছোট ভাই শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা ও রোজী, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল, পুলিশের দু’জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ১৮ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি সরকারি দখলে থাকে।

আমি ও আমার ছোটবোন রেহানা দেশের বাইরে ছিলাম। ৬ বছর বাংলাদেশে ফিরতে পারি নাই। ১৯৮১ সালে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করে আমি অনেক বাধা-বিঘœ অতিক্রম করে দেশে ফিরে আসি।

দেশে আসার পর আমাকে বিএনপি সরকার আমাদের এই বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। বাড়ির গেটের সামনে রাস্তার উপর বসে মিলাদ পড়ি।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িঘর লুটপাট করে সেনাসদস্যরা। কী দুর্ভাগ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সেনারা জাতির পিতাকে হত্যা করে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। আর জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। মে মাসের ৩০ তারিখ জিয়ার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর ১২ই জুন বাড়িটা আমার হাতে হস্তান্তর করে। প্রথমে ঢুকতে পা থেমে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন হুঁশ হয়, আমাকে দিয়ে অনেকগুলি কাগজ সই করায়। কী দিয়েছে জানি না যখন আমার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমার মনে পড়ে আব্বার লেখা খাতার কথা, আমি হেঁটে আব্বার শোবার ঘরে ঢুকি। ড্রেসিং রুমে রাখা আলমারির দক্ষিণ দিকে হাত বাড়াই। ধূলিধূসর বাড়ি। মাকড়সার জালে ভরা তার মাঝেই খুঁজে পাই অনেক আকাক্সিক্ষত রুলটানা খাতাগুলি।

আমি শুধু খাতাগুলি হাতে তুলে নিই। আব্বার লেখা ডায়েরি, মায়ের বাজার ও সংসার খরচের হিসাবের খাতা।

আব্বার লেখাগুলি পেয়েছিলাম এটাই আমার সব থেকে বড় পাওয়া, সব হারাবার ব্যথা বুকে নিয়ে এই বাড়িতে একমাত্র পাওয়া ছিল এই খাতাগুলি। খুলনায় চাচির বাসায় খাতাগুলি রেখে আসি, চাচির ভাই রবি মামাকে দায়িত্ব দেই, কারণ ঢাকায় আমার কোনো থাকার জায়গা ছিল না, কখনো ছোট ফুফুর বাসা, কখনো মেজো ফুফুর বাসায় থাকতাম।

লেখাগুলি প্রকাশ করার কাজ শুরু

খাতাগুলি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। ড. এনায়েতুর রহিমের সঙ্গে আমি ও বেবী বই নিয়ে কাজ করতে শুরু করি, তিনি আমেরিকার জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তাঁর পরামর্শমতো কাজ করি।

খাতাগুলি জেরোক্স কপি করে ও ফটোকপি করে একসেট রেহানার কাছে রাখি। বেবী টাইপ করানোর দায়িত্ব নেয়।

ড. এনায়েতুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী জয়েস রহিম অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি সবগুলি খাতা অনুবাদ করে দেন।

কিন্তু ২০০২ সালে তিনি হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের কাজ থেমে যায়। এরপর ঐতিহাসিক প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন সাহেবের পরামর্শে কাজ শুরু করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর সামসুল হুদা হারুন, বাংলা একাডেমির শামসুজ্জামান খান, বেবী মওদুদ ও আমি বসে কাজ শুরু করি। নিনু বাংলায় কম্পিউটার টাইপ করে দেয়, রহমান (রমা)কে দিয়ে ফটোকপি করার কাজ করি। বাড়িতেই আলাদা ফটোকপি মেশিন ক্রয় করি।

২০০৭ সালে বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেয়া হয় এবং আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে। ২০০৮ পর্যন্ত বন্দি ছিলাম। আমি বন্দি থাকা অবস্থায় প্রফেসর ড. হারুন মৃত্যুবরণ করেন। এই খবর পেয়ে আমি খুব দুঃখ পাই এবং চিন্তায় পড়ে যাই যে কীভাবে আব্বার বইগুলো শেষ করব। জেলখানায় বসেই আমি অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ভূমিকাটা লিখে রাখি। ২০০৮ সালে মুক্তি পেয়ে আবার আমরা বই প্রকাশের কাজে মনোনিবেশ করি।

এই খাতাগুলির মধ্য থেকে ইতিমধ্যে অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। সেই খাতাগুলি ফেরত পাবার ঘটনা আমি ঐ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছি।

এরপর আমরা আব্বার ডায়েরি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, স্মৃতিকথা এবং চীন ভ্রমণ নিয়ে কাজ শুরু করি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উপর প্রফেসর এনায়েতুর রহিম সাহেব বেশ কিছু গবেষণা করে যান এবং সেটাও প্রকাশের জন্য আমরা কাজ করতে থাকি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২০১৩ সালে বেবী মওদুদ মৃত্যুবরণ করেন। আমি বড় একা হয়ে যাই। যাহোক বেবী বেঁচে থাকতেই আমরা অসমাপ্ত আত্মজীবনী যেটা ড. ফকরুল ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন সেটা আমরা প্রকাশ করেছি। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আমরা ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখা ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ করবার প্রস্তুতি নিয়েছি। অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রতিটি লেখা বারবার পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন।

‘কারাগারের রোজনামচা’

বর্তমান বইটার নাম ছোট বোন রেহানা রেখেছে- ‘কারাগারের রোজনামচা’। এতটা বছর বুকে আগলে রেখেছি যে অমূল্য সম্পদ-আজ তা তুলে দিলাম বাংলার জনগণের হাতে।

ড. ফকরুল আলমের অনুবাদ করে দেওয়া ইংরেজি সংস্করণের কাজ এখনও চলছে।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেবার পর বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। সেই সময়ে কারাগারে প্রতিদিনের ডায়েরি লেখা শুরু করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখাগুলি এই বইয়ে প্রকাশ করা হলো।

একই সাথে আর একটি খাতা খুঁজে পাই-তারও ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর আইয়ুব খান মার্শাল ল’ জারি করে ১২ই অক্টোবর আব্বাকে গ্রেফতার এবং তাঁর রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান তখন তাঁর লেখা খাতাগুলির মধ্যে দুইখানা খাতা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এই খাতাটা তার মধ্যে একখানা, যা আমি ২০১৪ সালে খুঁজে পেয়েছি। ঝই’র কাছ থেকে পাওয়া এই খাতাটা। ঝ.ই.(ঝঢ়বপরধষ ইৎধহপয) এর অফিসাররা খুবই কষ্ট করে খাতাখানা খুঁজে দিয়েছেন, তাই তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই খাতাটা আরও আগের লেখা। সেই বন্দি থাকা অবস্থায় এই খাতাটায় তিনি জেলখানার ভিতরে অনেক কথা লিখেছিলেন। এই লেখার একটা নামও তিনি দিয়েছিলেন।

থালা বাটি কম্বল

জেলখানার সম্বল।

এই লেখার মধ্য দিয়ে কারাগারের রোজনামচা পড়ার সময় জেলখানা সম্পর্কে পাঠকের একটা ধারণা হবে। আর এই লেখা থেকে জেলের জীবনযাপন এবং কয়েদিদের অনেক অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধ জগতে পা দিয়েছিল সেসব কথা জানা যাবে।

জেলখানায় সেই যুগে অনেক শব্দ ব্যবহার হতো। এখন অবশ্য সেসব অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারপরও মানুষ জানতে পারবে বহু অজানা কাহিনি।

৬ দফা দাবি পেশ করে যে প্রচার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন সেই সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তাঁর গ্রেফতারের পর তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পত্র-পত্রিকার অবস্থা, শাসকদের নির্যাতন, ৬ দফা বাদ দিয়ে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। মানুষের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম তিনি করেছেন যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা অর্জন।

বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে এ আত্মবিশ্বাস বার বার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদবাণী করতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না।

ধাপে ধাপে মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। উজ্জীবিত করেছেন।

৬ দফা ছিল সেই মুক্তি সনদ, সংগ্রামের পথ বেয়ে যা এক দফায় পরিণত হয়েছিল, সেই এক দফা স্বাধীনতা। অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিকল্পনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠী হয়তো কিছুটা ধারণা করেছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।

৬ দফাকে বাদ দিয়ে কারা ৮ দফা করে আন্দোলন ভিন্নখাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল, সে কাহিনিও এই লেখায় পাওয়া যাবে।

দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর শরীর যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যেত তিনি সে কথা আমাদের কখনো জানতে দেন নাই। আমি এই ডায়েরিটা পড়বার পর অনেক অজানা কথা জানার সুযোগ পেয়েছি। ভীষণ কষ্ট হয় যখন দেখি অসুস্থ-সেবা করার কেউ নেই, কারাগারে একাকী বন্দি অর্থাৎ Solitary confinement. কখনো কখনো বন্দিকে এক সপ্তাহের বেশি একাকী রাখতে পারে না। যদি কেউ কোনো শাস্তি পায়, সেই শাস্তি হিসেবে এই এক সপ্তাহ রাখতে পারে। কিন্তু বিনা বিচারেই তাঁকে একাকী কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি বাংলার মানুষের অধিকারের কথা বার বার বলেছেন।

বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন।

গাছপালা, পশু-পাখি, জেলখানায় যারা অবাধে বিচরণ করতে পারত তারাই ছিল একমাত্র সাথি। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। একটা মুরগি পালতেন, সেই মুরগিটা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ মুরগিটার মৃত্যু তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছে সেটাও তিনি তুলে ধরেছেন অতি চমৎকারভাবে।

কারাগারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ-দলের প্রতিটি সদস্যকে তিনি কতটা ভালোবাসতেন, তাদের কল্যাণে কত চিন্তিত থাকতেন সেকথাও অকাতরে বলেছেন। তিনি নিজের কষ্টের কথা সেখানে বলেন নাই। শুধু একাকী থাকার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

জেলখানায় পাগলা গারদ আছে তার কাছেরই সেলে তাঁকে বন্দি রাখা হয়েছিল। সেই পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তিনি তুলে ধরেছেন। এদের কারণে রাতের পর রাত ঘুমাতে পারতেন না। কষ্ট হতো কিন্তু নিজের কথা না বলে তাদের দুঃখের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। মানবদরদি নেতা ছাড়া বোধহয় এই বর্ণনা দেওয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কী অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন চলত তা তিনি বুঝতেন, কিন্তু আমার মায়ের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। আমার দাদা-দাদি সময় সময় ছেলেকে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এই লেখায় পাওয়া যায়। যত বয়সই হোক আর যত বড় নেতাই তিনি হন, তিনি যে বাবা মায়ের আদরের ‘খোকা’ সে কথাটা আমরা উপলব্ধি করি যখন তিনি বাবা মায়ের কথা লিখেছেন। গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পিতা-মাতার প্রতি প্রদর্শন খুব কম লোক দেখাতে পারেন। তার উপর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে জেল থেকে বের হয়ে বাবা মাকে দেখতে পারবেন কিনা, কারণ তাদের বয়স হয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে দেশ ও দেশের মানুষ ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। আর এই দায়িত্ব পালনে পরিবারের সমর্থন সবসময় তিনি পেয়েছেন। এত আত্মত্যাগ করেছেন বলেই তো আজ পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতি একটা রাষ্ট্র পেয়েছে। এই তুলনাহীন অর্জনের জন্যেই তিনি আজ এই জাতির পিতা। জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় পেয়েছে। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। একাকী একটা ঘরে দীর্ঘদিন বন্দি থাকেন। একটা ঘর গাঢ় লাল রঙের মোটা পর্দা, কাচে লাল রং করা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইট চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালানো থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিন বন্দি থাকতে হয়েছে। এটাও চরম অত্যাচার, যা দিনের পর দিন তাঁর উপর করা হয়েছিল।

পাঁচ মাস পর একখানা খাতা পান লেখার জন্য। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে তাঁকে এমনভাবে একটি ঘরে বন্দি করে রেখেছিল যে রাত কি দিন তাও বুঝতে পারতেন না ও দিন তারিখ ঠিক করতে পারতেন না। তাই এই খাতায় কোনো দিন তারিখ দিয়ে তিনি লেখেননি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা নিয়ে যাবার বর্ণনা। বন্দিখানার কিছু কথা তিনি লিখেছেন, বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছিল যে মামলায় অভিযোগ ছিল তিনি সশস্ত্র বিপ্লব করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন- এতে আরও ৩৪ জন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাকেও জড়িত করা হয়েছিল।

সেই সময় বন্দি অবস্থায় যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো অর্থাৎ ইন্টারোগেশন করা হতো সে কথাও লিখেছেন। এই কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। জনগণের জন্যই সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, কষ্ট করেছেন। মনের জোর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাঁকে এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছিলেন।

প্রথম খাতাটা ১৯৬৬ সালে লেখা। আর দ্বিতীয়টা ১৯৬৭ সালে লেখা। এই সাথে আর কয়েকটি খাতায় ঐ সময়ের কথা লেখা ছিল সেগুলি সব ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর ঘরের বাইরে কোর্টে নিয়ে যেত। কাঠগড়ায় সকল আসামিকে দেখতে পেয়েছিলেন। সকলের আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত থাকতে পারতেন। পরিবারের সদস্য কতজন যেতে পারবে সে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে পাশ দেয়া হতো। যারা পাশ পেতো তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোর্টে যেতে পারতো। কারণ কোর্ট ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই বসতো।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে খাতা দেওয়া হতো তার পাতাগুলি শুনে নাম্বার লিখে দিতো। প্রতিটি খাতা সেন্সর করে কর্তৃপক্ষের সই ও সিল দিয়ে দিত।

এই লেখাগুলি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির ডিজি সার্বক্ষণিক কষ্ট করেছেন। বার বার লেখাগুলো পড়ে প্রæফ দেখে দিয়েছেন বার বার সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর পরামর্শ আমার জন্য অতি মূল্যবান ছিল। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বাংলা একাডেমিকেই বইটি ছাপানোর জন্য দেয়া হয়েছে। সেলিমা, শাকিল, অভি সর্বক্ষণ সহায়তা করেছে। তাদের সহযোগিতায় কাজটা দ্রæত সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বইয়ের মূল প্রæফ দেখা থেকে শুরু করে ছাপানো পর্যন্ত যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাঠকদের হাতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই ডায়েরির লেখাগুলি যে তুলে দিতে পেরেছি তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। অসমাপ্ত আত্মজীবনী বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথপ্রদর্শক। ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই কারাগারের রোজনামচা বই থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ডায়েরি পড়ার সময় চোখের পানি বাধ মানে না। রেহানা, বেবী ও আমি চোখের পানিতে ভেসে কাজ করেছি। আজ বেবী নেই তার কথা বার বার মনে পড়ছে। বাংলা কম্পিউটার টাইপ করে নিনু আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে কাজ করেছে তার আন্তরিকতা ও একাগ্রতা আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিনু যখন টাইপ করেছে তারও চোখের পানি সে ধরে রাখতে পারেনি। অনেকবার কম্পিউটারের কী বোর্ড তার চোখের পানিতে সিক্ত হয়েছে। আমরা যারাই কাজ করেছি কেউ আমরা চোখের পানি না ফেলে পারিনি।

তাঁর জীবনের এত কষ্ট ও ত্যাগের ফসল আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। এ ডায়েরি পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার উৎস খুঁজে পাবে।

আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধে আব্বা লিখতে শুরু করেন। যতবার জেলে গেছেন আমার মা খাতা কিনে জেলে পৌঁছে দিতেন, আবার যখন মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে নিজে সযত্নে রেখে দিতেন। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা যদি না থাকত তাহলে এই মূল্যবান লেখা আমরা জাতির কাছে তুলে দিতে পারতাম না। বার বার মায়ের কথাই মনে পড়ছে।

শেখ হাসিনা

২৫শে জানুয়ারি ২০১৭

(কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ২০১৭)

৩) আমার দেখা নয়াচীন (২০২০)

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণ করেন। পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স-এ তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে পূর্ব বাংলা থেকে তাঁর নাম দেওয়া হয়। এই সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর মাসে। ঐ বছরই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে বাংলাকে মাতৃভাষার মর্যাদার দাবিতে যে আন্দোলন তিনি করেছিলেন সেই আন্দোলনের দিন থেকে বারবার কারাগারে বন্দি হতে থাকেন। যখনি মুক্তি পেয়েছেন আবার বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি, ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নের দাবিতে আন্দোলন ও ভুখা মিছিল করেন। কৃষক, শ্রমিকদের দাবিসহ বিভিন্ন আন্দোলন যা সাধারণ জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবি ছিল, সেই সকল দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন। যেখানেই গরিব কৃষক, দাওয়ালরা বঞ্চিত হয়েছে তিনি ছুটে গেছেন তাদের কাছে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সমগ্র পূর্ববঙ্গে যখন সফর করতে যান তখন ফরিদপুর গোপালগঞ্জ-সহ বিভিন্ন জায়গায় গ্রেফতার হন। মুক্তি পেয়ে আবারো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হন এবং ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে মুক্তি পান। দীর্ঘদিন অনশন করেছিলেন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবি আদায়ের জন্য। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। এরপর সুস্থ হয়ে ঢাকায় এসে আবার কাজ শুরু করেন।

সেই সময় চীন দেশে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নয়াচীন হিসেবে চীন দেশকে অভিহিত করা হতো। সেই চীন দেশে শান্তি সম্মেলনে যাবার দাওয়াত আসে এবং তিনি যোগদান করেন। চীন ভ্রমণের সময় তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা তিনি বর্ণনা করেন। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, এই লেখার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ববঙ্গের মানুষ যারা সংখ্যায় বেশি অর্থাৎ ৫৬ ভাগ, তাদেরকে কীভাবে বঞ্চনা করেছে সে ধারণাও পাওয়া যায়। ভ্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে পাসপোর্ট বানাতে করাচিতে আবেদন পাঠাতে হতো। তখন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ছিল। সেখান থেকে হুকুম এলেই পাসপোর্ট তৈরি হয়ে আসত। বিদেশ যাবার ভিসাও পেতে হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। প্রতি পদে বিড়ম্বনা হতো। তা অনুধাবন করা যায়।

এই ভ্রমণকাহিনির মধ্যে তখনকার বার্মায় (মিয়ানমার) যাত্রা বিরতির কিছু ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য থেকে সে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়টা তুলে ধরেছেন। বার্মার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়া যায়। যে সমস্যা এখনও বিদ্যমান তা হলো জাতিগত সংঘাত। আমরা বর্তমান সময়ও সেই একই সংঘাতপূর্ণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি।

প্লেনে চড়ে আকাশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এমনকি ছোটখাটো বিষয়ে যেমন মেঘের ভিতরে বাতাস থাকে না বলে যে প্লেনে বাম্পিং হয় আর সেটা যে কারো ভীতির কারণ তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সুদূর চীন ভ্রমণের সময় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় যা হয়তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখেও পড়ত না। কিন্তু সে বিষয়গুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। বিশ্বনেতাদের সাক্ষাৎ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতাদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন। চীনের মহান নেতা মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে নয়াচীনের জনগণ দীর্ঘ সংগ্রাম ও যুদ্ধ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের জীবন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে উন্নয়নের যাত্রা শুরুসহ নানান বর্ণনা এই লেখায় উল্লেখ রয়েছে।

বিপ্লবের পর সামাজিক ক্ষেত্রে যে একটা পরিবর্তন আসে তা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশ কীভাবে পরিচালিত করা যায় তা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একটা ধর্মান্ধ জাতিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশকে সকল শ্রেণি-পেশার উন্নয়নে অংশগ্রহণ, দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ করে নিজেদের মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত এ লেখায় পাওয়া যাবে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদাগুলো মিটাবার জন্য চীন সরকার বিপ্লবের পর কীভাবে উন্নতি করেছে এবং পরিবর্তন এনেছে মানুষের আচরণে তাও জানা যায়। তিনি শুধু সম্মেলনেই অংশগ্রহণ করেন নাই তিনি এই দেশকে খুব গভীরভাবে দেখেছেন। কৃষকের বাড়ি, শ্রমিকের বাড়ি, তাদের কর্মসংস্থান জীবনমান সবই তিনি দেখেছেন। ছোট ছোট শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শিশু বয়স থেকেই দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার যে প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থা তাও অবলোকন করেছেন। তিনি মুক্তমন নিয়ে যেমন ভ্রমণ করেছেন আবার তীক্ষè দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিটি বিষয় গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। আমরা যেমন চীন দেশকে জানতে পারি আবার চমৎকার একটা ভ্রমণকাহিনি যা সে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদীতে নৌকা ভ্রমণ, রিকশায় ভ্রমণ, ট্রেনে আর আকাশপথ তো আছেই। সকল ভ্রমণে তাঁর হাস্যরসিকতা, প্রবীণ নেতাদের প্রতি দায়িত্ববোধ সবই জানা যায়।

এই ভ্রমণকাহিনি যতবার পড়েছি আমার ততবারই মনে হয়েছে যে তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। তার কারণ হলো তাঁর ভিতরে যে সুপ্ত বাসনা ছিল বাংলার মানুষের মুক্তির আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জন সেটাই বারবার ফুটে উঠেছে আমার মনে, এ-কথাটাও অনুভব করেছি।

এই ভ্রমণকাহিনি অতি প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়ে তিনি পাঠকের জন্য উপভোগ্য করেছেন। প্রতিটি শব্দ, বাক্য, রচনার যে পারদর্শিতা আমরা দেখি তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই। বাঙালি জাতিকে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বাংলাদেশ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। সমগ্র বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের মধ্য দিয়ে এক বীভৎস পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। স্বাধীনতা অর্জনের নেতৃত্ব ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা-আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালে বিজয় অর্জন করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তাঁরই লেখা এ ভ্রমণকাহিনি।

১৯৫২ সালের চীন ভ্রমণের এ কাহিনি তিনি রচনা করেছিলেন ১৯৫৪ সালে যখন কারাগারে ছিলেন। তাঁর লেখা খাতাখানার ওপর গোয়েন্দা সংস্থার সেন্সর ও কারাগার কর্তৃপক্ষের যে সিল দেওয়া আছে তা থেকেই সময়কালটা জানা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খাতাগুলি কীভাবে রক্ষা পেয়েছে এবং আমি খুঁজে পেয়েছি সে কথা তাঁর লেখা ডায়েরি ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’র ভূমিকাতে বিস্তারিত লিখেছি; তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি করলাম না।

১৯৫৭ সালে তিনি আরো একবার চীন ভ্রমণ করেছিলেন যখন শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। সে সময় চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তান সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে চীন ভ্রমণে যান। তবে সে ভ্রমণের কোনো লেখা পাই নাই। সে সময়ের ছবি আমাকে উপহার দিয়েছেন চীনের বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং। তিনি যখন বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন তখন একটা অ্যালবাম আমাকে উপহার দেন সেই ছবিগুলো এখানে তুলে দিয়েছি। রাষ্ট্রপতি শী জিনপিংকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯৫২ সালের ভ্রমণের ছবিগুলি আমাদের গ্রামের বাড়িতে রাখা ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। আর ঢাকায় ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনেও কিছু ছিল, সে বাড়িও ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালে দুইবার লুট করা হয়। ছবির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের শান্তি সম্মেলনের অনেক ছবি সংগ্রহ করে দিয়েছেন জনাব তারিক সুজাত। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এই অমূল্য ছবিগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য। আমি যখন একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে এ ছবি বোধ হয় আর কখনোই আমি পাবো না ঠিক তখন তিনি আমাকে ছবিসহ শান্তি সম্মেলনের অনেক মূল্যবান তথ্য এনে দেন। ছবি, স্ট্যাম্প, পোস্টার ইত্যাদি।

আমি আশা করি পাঠকসমাজের কাছে এই বইটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের অনেক ঘটনা জানার সুযোগ করে দিবে। অনেক অজানা কাহিনি জানারও সুযোগ হবে। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি পড়লে আজকে চীন যে উন্নতি করেছে তারই যেন ভবিষ্যৎ ধারণা তিনি দিয়েছেন। তাঁর দূরদৃষ্টি এবং পর্যবেক্ষণের গভীরতা আমাকে বিস্মিত করেছে। যখনই চীন ভ্রমণ করেছি বারবার এই লেখার কথা আমার মনে পড়েছে কীভাবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে।

চীন বর্তমান বিশ্বে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের সময় গভীর দৃষ্টি নিয়ে নয়াচীন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে-কথাই বাস্তবে রূপ পেয়েছে। ভ্রমণের সময় আলাদা একটা খাতায় তিনি নোট নিয়েছিলেন সে খাতাটাও পেয়েছি এবং সেগুলি বইয়ের শেষাংশে দেওয়া আছে।

এই লেখা জনগণের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। দীর্ঘদিন ধরে বেবী মওদুদ ও আমি কাজ করেছি। বেবী আর ইহজগতে বেঁচে নেই। থাকলে খুবই খুশি হতো। ইংরেজি অনুবাদ ড. ফকরুল করে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শামসুজ্জামান খান পরামর্শ দিয়েছেন, পড়ে দেখেছেন, সে জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশনার জন্য যারা প্রস্তুত করেছেন এবং দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছবিগুলো দিয়েছেন যা এই বইকে সমৃদ্ধশালী করেছে, তাঁর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবসময়ে আমার মায়ের কথাই মনে পড়ে। আমার মা যে কত রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, আমার আব্বাকে তিনি লেখার প্রেরণা দিতেন। খাতাগুলি কিনে দিতেন আবার আব্বা যখন জেল থেকে মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে সযতেœ রেখে দিতেন। তিনি নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন যে এই লেখাগুলি একসময় বই আকারে ছাপা হবে। কিন্তু তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বাবার সাথেই শাহাদাত বরণ করেছেন। ঘাতকের বুলেটের নির্মম আঘাতে চিরদিনের মতো না ফেরার দেশে চলে গেছেন। আমার ভাই কামাল ও জামাল এবং তাদের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা ও রোজী, আমার দশ বছরের ছোট ভাই শেখ রাসেল, একমাত্র চাচা শেখ নাসের-সহ পরিবারের ১৮ জন সদস্য নিহত হয়েছেন।

আমার মা দেখে যেতে পারলেন না তাঁরই সযতেœ রাখা অমূল্য সম্পদ জনতার কাছে পৌঁছে গেছে। মায়ের কথাই সবসময় আমার মনে পড়ে। মাকে যদি একবার বলতে পারতাম, দেখাতে পারতাম আব্বার লেখাগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে তাহলে কত খুশি হতেন। মা, তোমার কথাই বারবার মনে পড়ে মা।’

শেখ হাসিনা

৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

(আমার দেখা নয়াচীন, শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ২০২০)

আমার দেখা নয়া চীনে জেলজীবনের প্রসঙ্গ

জেল-জুলুমের পরও রাজনীতিতে আদর্শবাদিতা বজায় রেখেছিলেন সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর অভিব্যক্তি- ‘আমি ভাবলাম, লোকটা অন্ধ। আমরা রাজনীতি করি, আমাদের লোভ মোহ দিয়া ভোলানো সোজা না। তাহলে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগওয়ালারা তা পারতো। মনে করে ভাবলাম, ‘জেলে দিয়া, মিথ্যা মামলার আসামি বানিয়ে, ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত করে নানা প্রকার অত্যাচার করেও আমাদের মতের পরিবর্তন করা যায় নাই।’ দেখা যায়, হংকং-এ থেকে কম্যুনিস্ট বিরোধী হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ, চীনের অনেক বড় বড় লোক কম্যুনিস্ট জুজুর ভয়ে হংকং-এ আশ্রয় নিয়েছে। তবে আস্তে আস্তে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছে। অনেকে আবার হুজুগে এসে বিপদে পড়েছে। এইভাবে, বহুলোক হংকংয়ে সামান্য জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। যা হোক, ফেরার পথেও দুইদিন হংকংয়ে ছিলাম, তাই হংকং পর্ব শেষ করে নয়াচীনে ঢুকবো।’ (পৃ ২৭)

নিরাপত্তা আইনে নিজের জেল খাটার ঘটনা স্মরণ করেছেন চীনকে দেখার ঘটনা বর্ণনা করার সময়- ‘আর হতভাগাদের ছেলেমেয়েরা কিছুদিন মহাজনের বাড়ি কাজ করে, কিছুদিন ভিক্ষা করে জীবন রক্ষা করে, তারপর একদিন গ্রাম ছেড়ে পেটের তাগিদে অন্য কোথাও চলে যায়। আর ফিরে আসে না। এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হয়। বোধ হয়, প্রকৃতির কোলে চিরদিনের জন্য আশ্রয় নেয়। তাদের ছেলেমেয়েগুলি না খেয়ে থাকতে থাকতে একদিন ব্যারাম হয়ে মারা যায়। আমরা বলি অসুখ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু না খেতে না খেতে যে ব্যারাম হয়, তারপর মারা যায়, একথা আমাদের দেশে বলে না। কারণ, সরকারের থেকে খবর নিলে জানা যায় যে, না খেয়ে মরে নাই, ব্যারাম হয়ে মারা গেছে। যদি কেউ না খেয়ে মরার খবর দেয় তবে তার কৈফিয়ত দিতে কাজ সারা হয়ে যায়। আর যদি কোনো খবরের কাগজে প্রকাশ পায়, তবে কাগজআলার কাগজটা দেশের নিরাপত্তার নামে বন্ধ করে দেওয়া হয়্ আর বেচারার আমার মতো নিরাপত্তা আইনে জেল খাটতে খাটতে জীবন শেষ হয়ে যায়।’ (পৃ ৯৩)

জেলে থাকার সময় সিপাহিদেও সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল তার দৃষ্টান্ত রয়েছে এ গ্রন্থে- ‘তাহলেই গরিব কর্মচারীরা কোনোমতে বাঁচতে পারে। তাদের ছেলেমেয়েদের ফ্রি শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত এবং সাথে সাথে তাদের জন্য অল্প খরচে বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া উচিত- যাতে তাদের বেশি ভাড়া দিয়ে বাড়ি ঠিক করতে না হয়। আমি যখন জেলে ছিলাম এক সিপাহি আমাকে বলেছিল যে, “৬০ টাকা বেতন, তার মধ্যে বাসা ভাড়া দিতে হয় ১৮ টাকা। কারণ যে সামান্য কয়েকটা সরকারি বাড়ি আছে তাহা অন্য সিপাহিদের দেওয়া হয়েছে। আমাকে দেওয়া হয় নাই। কারণ আমি বড় কর্তাদের দালালি করতে পারি নাই।” আমি বললাম, “তাদের যদি না দেওয়া হতো তাহলে তো তাদেরও আপনার মতো দশা হতো। তাই একই কথা। এটা সত্য কথা যে একদিনে হয় না, কিন্তু সুষ্ঠু কর্মপন্থা থাকা দরকার।’’ (পৃ ১০৩)

কয়েক বছর রাজবন্দি থাকার পর জেলের অভ্যন্তরে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত মানুষদেও দেখতে পেয়েছেন। আর পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্নীতির ভয়ঙ্কও অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন- ‘১৪ বৎসরে রাজনীতিতে আমার শিখবার ও দেখবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। পূর্বে শুনতাম, দারোগা পুলিশের মতো ঘুষ কেউ খায় না। তারপর শুনতাম, সিভিল সাপ্লাইয়ের মতো ঘুষ কেউ খায় না, তারপর শুনতাম কাস্টমস অফিসারদের মতো ঘুষ কেউ খায় না। আমি কয়েক বৎসর রাজবন্দি হিসেবে জেল খেটেছি, তাতে দেখেছি জেলখানার ঘুষের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে ঘুষ বোধ হয় কোনো ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা নিতে জানে না। কোনো দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীর উপায় নাই যে সে ঘুষ ধরে! জেলখানা, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, কাস্টম্স, কোর্ট-কাচারি, সাব রেজিস্ট্রার অফিস, ইনকাম ট্যাক্স, কারো চেয়ে কেউ কম না, এই ধারণাই আমার শেষ পর্যন্ত হয়েছে। জাতির নৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা ছাড়া দেশ থেকে দুর্নীতি ও ঘুষ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এই দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা দরকার। নিরাপত্তা আইন যদি ব্যবহার করতে হয় তবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে বোধ হয় জনসাধারণ এই নিরাপত্তা আইনের কোনো সমালোচনা করতো না। সকলের চেয়ে দুঃখের কথা হলো, অনেক দুর্নীতিপরায়ণ নেতা দেশে আছে যারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলাইয়া চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করে। যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো সৎ কর্মচারী মামলা দায়ের করতে চায় তখনই বড় বড় মন্ত্রীরা এই সমস্ত কর্মচারীদের বদলি করে মামলা ধামাচাপা দেয়।’ (পৃ ১০৪)

কারাগার

বঙ্গবন্ধুর ত্রয়ী গ্রন্থের ভূমিকাংশ বিবেচনায় রেখে কারাগার ও কারাসাহিত্য সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা যেতে পারে।

কারাগার আধুনিক সভ্যতায় বন্দিদের সংশোধন ও সুপ্রশিক্ষিত করে সভ্য সমাজের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন কারণে মানুষ অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে। আইন অনুসারে শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি তাকে সংশোধন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব কারা-বিভাগের। আমাদের এই অঞ্চলে কারাগার ব্যবস্থা চালু হয় ব্রিটিশ আমলে।

কারাগার-এর সংজ্ঞার্থ : কারা আইন ১৮৯৪ ১ম অধ্যায়ের ৩ ধারায় বলা হয়েছে- কারাগার অর্থ কোনো জেলখানা বা স্থান যা স্থায়ী বা সাময়িকভাবে সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশে অথবা আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বন্দিদের আটক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে এর অংশস্বরূপ ব্যবহৃত সকল জমি ও স্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হবে না : ক) কেবল পুলিশের হেফাজতে বন্দিদের আটকের জন্য কোনো স্থান। খ) কোনো স্থান, যা ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৫৪১ ধারার অধীনে সরকারের বিশেষ আদেশে স্থাপিত। গ) কোনো স্থান যা সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশে সাব-সিভিয়ারি জেল হিসেবে ঘোষিত হবে।

ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের (৩০৪ খ্রিষ্টপূর্ব-২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব) সময়ে মৃত্যু দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের তিন দিন একটা কুঠুরিতে বেঁধে রাখা হতো। মধ্যযুগে মুগল আমলে কেল্লাসমূহে ছোট আকারে কিছু কয়েদখানা ছিল, যা কর্তা ব্যক্তিদের মৌখিক হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হতো। এ ধরনের কয়েদখানার অবস্থিতি ১৭৯৩ সাল থেকে জমিদারি ব্যবস্থাপনাতেও ছিল। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে কারা ব্যবস্থাপনা নতুন আঙ্গিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

কারাগারের ইতিহাস

১৫৫২ সালে লন্ডনে St. BrigetÕs Well প্রাসাদটি প্রথম কারাগার হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৫৯৭ সালে ব্রিটিশ সরকার এ ধরনের আরো কয়েকটি কারাগার প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৬০০ সালে লন্ডনের প্রত্যেক কাউন্টিতে কারাগার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কারাগারগুলির বন্দিদের দৈহিক পরিশ্রম করতে হতো। আঠার শতকে ইংল্যান্ডে Goal বা জেলখানা মৃত্যুকুঠুরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রায় আলো বাতাসহীন ঘরে নারী-পুরুষ সবাইকে একত্রে রাখা হতো। ফলে অনেক মহিলা সে সময়ে নিগৃহীত হওয়ায় এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। সমাজ-সংস্কারক জন হাওয়ার্ড ১৭৭৩ সাল থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কারাগারসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অনেক লেখালেখি করেন। ফলে কারা ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮১২ সালে ইংল্যান্ডে Millbank নামে প্রথম জাতীয় কারাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৭৯০ সালে ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যে Walnut Street Jail নামে প্রথম রাষ্ট্রীয় কারাগার নির্মাণ করে। ১৭৯৬ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে এবং ১৮২৯ সালে ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে কারাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে সেখানে বন্দিদের জন্য স্কুল তৈরি করা হয়। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে স্থাপিত কারাগারে ১৮৩২ সালে বন্দিদের ভালো আচরণের জন্য মাসে ২ দিন জেল মওকুফ ও খারাপ আচরণের জন্য কয়েক ধরনের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ভারমোন্ট কারাগারে ১৮৩১ সালে প্রথম আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লেখার সুযোগ দেয়া হয়।(সূত্র, এ. এস. এম জহুরুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)

ফরাসি লেখক-বুদ্ধিজীবী মিশেল ফুকোর (Michel Foucault) ১৯২৬-১৯৮৪) শৃঙ্খলা ও শাস্তি : জেলখানার জন্ম (Discipline and Punish : the Birth of the Prison ১৯৭৫) বইটিতে প্রকাশ্য গণশাস্তি থেকে কারাগারের শৃঙ্খলামূলক শাস্তির উদ্ভব ও বিবর্তনের নতুন বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে কারাগার ব্যবস্থায় ক্ষমতা চর্চা তথা কয়েদিদের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের অনুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে।

আসলে হাজতি ও কয়েদি হিসেবে জেলখানায় বন্দিরা আসে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এদেরকে সিভিল বন্দি, বিচারাধীন বন্দি, মহিলা বন্দি, ২১ বছর নিম্ন বয়সের পুরুষ বন্দি, বয়ঃসন্ধিতে উপনীত না হওয়া পুরুষ বন্দি এবং অন্যান্য সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বন্দি হিসেবে ভাগ করা হয়। যে সব বন্দিদের বিচারকার্য শেষ হয়নি বা নির্ধারিত তারিখে যাদের আদালতের সম্মুখে হাজির করা হয় তারা ‘হাজতি বন্দি’ হিসেবে পরিচিত। আর বিচার শেষে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে যারা কারাগারে আটক থাকে তারা কয়েদি বন্দি। শারীরিক যোগ্যতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় কয়েদিরা বিভিন্ন কাজ করে। এসব কাজের মধ্যে ওয়ার্ড পরিচালনা, বন্দিদের পাহারা, কারা হাসপাতালের রাইটার, পত্র লেখক, রান্না, পানি সরবরাহ, ধোপা, বই বাঁধাই, নাপিত, সুইপার, উৎপাদন বিভাগের বিভিন্ন ট্রেড অর্থাৎ কাঠ, বেত, বাঁশ, তাঁত, মোড়া, সেলাই, কামার ইত্যাদি। হাজতি বন্দিদের সাধারণত কোনো কাজ করানো হয় না। বন্দিদের নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে বয়স ভেদে তাদের পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হয়। কারাবিধি মতে একজন বন্দির ঘুমানোর জন্য ৩৬ বর্গফুট জায়গা আবশ্যক। কিন্তু স্থানাভাবে পৃথিবীর অনেক কারাগারের বন্দিগণ পালাক্রমে ঘুমায়।

জেলখানার বন্দিদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩ বার খাবার দেয়া হয়। সকালের নাস্তায় গুড় ও রুটি, দুপুর ও রাতের খাবারে ভাতের সাথে মাংস বা মাছ, সবজি বা ডাল। অপেক্ষাকৃত মর্যাদাসম্পন্ন অর্থাৎ ১ম ও ২য় শ্রেণির বন্দিরা সাধারণ শ্রেণির বন্দি থেকে মানসম্পন্ন খাবার পেয়ে থাকে। তবে জেল হাসপাতালের রোগীদের রোগের ধরন অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। বন্দিদের বিনোদনের জন্য প্রতিটি জেলখানায় ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে এবং প্রতিটি কারাগারের বন্দি ব্যারাকে টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। জেলখানায় বন্দিদের চিকিৎসার জন্য প্রেষণে ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, জেল নার্স দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রতিটি জেলখানায় বন্দিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি জেলখানায় লাইব্রেরি রয়েছে। কারা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজেদের বিভিন্ন অভিযোগ বা অসুবিধার কথা দরবার পদ্ধতির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরেন।

আদিতে মানুষকে শাস্তি প্রদান ছিল কারাগার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, বর্তমানে কারাগার শাস্তি প্রদান ছাড়াও অপরাধীদের সংশোধনাগার হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। বন্দিদের পুনর্বাসন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার লক্ষে প্রতিটি জেলখানায় প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। এ প্রশিক্ষণের আওতায় মহিলা বন্দিদের কাঁথা সেলাই, কাগজের প্যাকেট, খাম তৈরি, বাজারের ব্যাগ তৈরি, টেইলারিং ও সূচিশৈলি শিক্ষা দেয়া হয়। পুরুষ বন্দিরা ব্যানার বা সাইনবোর্ড লিখন, মৎস্য চাষ, কাগজের প্যাকেট তৈরি, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। নিরক্ষর বন্দিদের গণশিক্ষার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। কারা প্রশিক্ষক ও শিক্ষিত বন্দিদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বন্দিদের মাঝে এসব কার্যক্রম চালু আছে।

বিভিন্ন আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দণ্ড কার্যকর জেলখানায় সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশে ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের রেওয়াজ চালু আছে। দেশের প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং পুরাতন জেলাগুলির জেলখানাতেও ফাঁসির মঞ্চ আছে। উনিশ শতক পর্যন্ত অপরাধীকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলানো হতো। কিন্তু পরবর্তীতে ফাঁসি কার্যকর করার প্রক্রিয়া কারাগারের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব রাজ্যে ‘বন্দুক সংস্কৃতি’ প্রচলিত ছিল সে সব রাজ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৬ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ইনজেকশন প্রয়োগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে। জেলখানায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় কারারক্ষীগণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ উপমহাদেশে ১৭৮৮ সালে খাকি রঙয়ের হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট পরে কোমরে চামড়ার বেল্ট, পায়ে পট্টি পেঁচিয়ে হাতে বল্লম ও মাথায় পাগড়ি দিয়ে কারারক্ষীগণ দায়িত্ব পালন করত। পরবর্তীকালে কালো ক্যাপ, ফুল হাতা খাকি শার্ট, ফুল প্যান্ট, ওয়েব বেল্ট, বুট পরে ৩০৩ রাইফেল নিয়ে কারারক্ষীরা দায়িত্ব পালন করতে থাকে। বর্তমানে ডিপ-গ্রিন রঙয়ের পোশাক পরে দায়িত্ব পালন করছে।

‘পাগলা ঘণ্টা’ শব্দটি জেলখানায় বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। প্রতিটি জেলখানার প্রধান ফটকে (গেট) এ ঘণ্টা বসানো থাকে। বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ঘণ্টা বাজানো হয়। কোনো বন্দি পলায়ন করলে ও কোনো বিদ্রোহ দেখা দিলে সাধারণত এ ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেয়া হয়। তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধুর কারাগারসমূহ

১৯৩৮ সালে নিজ মহকুমা গোপালগঞ্জে হাজতবাস শুরু হয় এরপর বঙ্গবন্ধুকে কারাবাস করতে হয়েছে ফরিদপুর ও খুলনা জেলে। তবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁকে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাজবন্দি হিসেবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ১৯৬৬ সালে যশোর, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহে ছয় দফার পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে গ্রেফতার হলেও জামিনে ছাড়া পান তিনি। এজন্য ওইসব এলাকার কারাগারে তাঁকে থাকতে হয়নি। উল্লেখ্য, চোখ ও হার্টের চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেল থেকে ঢাকা জেলে পাঠানো হয়েছিল। জেলে অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু ঢাকা মেডিকেল কলেজের দোতলায় কেবিন ছিলেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার বাংলাদেশের প্রথম কারাগার। ১৭৮৮ সালে স্থাপিত হয় এটি। নওয়াব সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নির্মিত কেল্লাটি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার(পুরানো) হিসেবে পরিচিত। একসময় এ কেল্লার মধ্যে বিচারালয়, টাকশাল, প্রমোদখানা ও শাহী মহল ছিল। ১৭৬৫ সালে লেফটেন্যান্ট সুইলটন আসার পর নায়েব আজিমকে সরিয়ে দেয়া হয়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দশটি ওয়ার্ড ছিল। তখন সেখানে গড়ে পাঁচশত থেকে সাড়ে পাঁচশত বন্দি অবস্থান করত। একটি ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে ১৭৮৮ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের যাত্রা শুরু।

পুরানো কারাগারের বর্তমান স্থাপনার মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে। যেমন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেওয়ানি সেলে। তাঁর সে স্মৃতি ধরে রাখতে দেওয়ানি সেলকে ‘বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘরে’ রূপান্তর করা হয়েছে। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর কারা জীবনের ইতিহাস জানাতে এখানে একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। সেলের সামনে জাদুঘর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লাগানো একটি কামিনী ফুলগাছ ও একটি সফেদাগাছ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের যে সেলে নৃশংসভাবে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়, সেই সেলও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার সেল, ফাঁসির মঞ্চ, আমদানি সেল, পুকুরসহ আরো বেশকিছু স্থাপনা সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য পুরাতন ভবন ও স্থাপনা ছেড়ে বন্দিদের নিয়ে কেরানীগঞ্জের নতুন কারাগারে যাত্রা শুরু করে ১০ এপ্রিল ২০১৬ সালে।

রাজবন্দিদের আটকে রাখার জন্য ১৮১৮ সালে বেঙ্গলবিধি জারি হয়। ১৮৩৬ সালে বিভিন্ন জেলায় এবং মহকুমা সদরে কারাগার নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লায় নতুনভাবে কারাগার সে সময়ে নির্মিত। ১৮৬৪ সালে Code of Rules চালুর মাধ্যমে সকল কারাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক সমন্বিত কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ সালের এপ্রিলে ভারতের বাঁকুড়ায় কিশোরদের জন্য প্রথম Borstal Institute স্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৯ সালে অবিভক্ত বাংলায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি, আলীপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা ও রাজশাহীতে অবস্থিত কারাগারগুলিকে কেন্দ্রীয় কারাগার হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ কারাগার-এর যাত্রা শুরু।

বাংলাদেশে তিন ধরনের কারাগার রয়েছে- কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার ও বিশেষ কারাগার। ১৮৪০ সালে রাজশাহী কারাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম কারাগারসমূহের একটি। বেঙ্গল জেল কোড-এর ২য় অধ্যায়ের ৩ নং ধারায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সাথে এ কারাগারের নামও উল্লেখ আছে। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারা অভ্যন্তরে পাকিস্তান আমল ও ব্রিটিশ আমলের কিছু ঐতিহাসিক নির্দশন বিদ্যমান। ঐতিহাসিক খাপড়া ওয়ার্ড এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ৪ টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩ টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল (বিডিজে)-এর যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে বন্দি সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উপ-কারাগারগুলিকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করা হয়৷ বর্তমানে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেলের কার্যক্রম চলমান।

বাংলাদেশে কারাগারের ভিশন ও মিশন : ভিশন- রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ। মিশন- বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা। কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বন্দিদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা। যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কেবল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নয় বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন সময় গ্রেফতার করে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। যেমন, ১৪ মার্চ ১৯৫১ সালে ফরিদপুর পুলিশ সুপার (SDPO) গোপালগঞ্জ জেলা Dacca and Supdt, Police DIB Khulna -কে লেখা রেডিওগ্রাম দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রহণ ও গ্রেফতার করার কথা জানানো হয়। জেল থেকে লেখা বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত পত্রাবলিতেও ১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ সাবজেলে স্থানান্তর এবং সেখানে তাঁর মতো রাজবন্দির স্থান সংকুলান না হওয়ায় ফরিদপুর জেলা কারাগারে অবস্থানের তথ্য পাওয়া যায়।

ফরিদপুর কারাগার : ফরিদপুর জেলা কারাগারের স্থাপনকাল ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন চলাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন এবং তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। সেখানে অবস্থানকালীন তিনি অনশন শুরু করলে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে তাঁকে ফরিদপুর জেলা কারাগারের স্থানান্তর করা হয়। ফরিদপুর জেলা কারাগারে অবস্থানকালে স্বাস্থ্যের অবনতি হলে ২৬শে ফেব্রুয়ারি এ কারাগার থেকে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫১ সালেও তাঁকে ফরিদপুর জেলে কয়েকমাস আটক থাকতে হয়। তবে ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জ কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হয়। জামিন দেওয়ার পর পুনরায় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। তল্লাশি করার কারণে ফরিদপুর জেলে বঙ্গবন্ধু রেগে গিয়েছিলেন। ফরিদপুর জেলে এসে বাবু চন্দ্র ঘোষ ও ফণি মজুমদারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা হয়।

গোপালগঞ্জ কারাগার : ১৯২৫ সালে গোপালগঞ্জে সিভিল কোর্ট চালু হয়। ক্ষুদ্র পরিসরে কারাগারও সেসময় গড়ে উঠেছে বলে মনে করা যেতে পারে। মধুমতি নদীর কোল ঘেঁষে বিকশিত আজকের গোপালগঞ্জ শহর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোপালগঞ্জ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমা ও থানাধীন ছিল। ১৮৭০ সালে গোপালগঞ্জ থানা স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এর সীমানা নির্ধারিত হয়। ১৯০৯ সালে সদর মহকুমা থেকে কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর থানা এবং মাদারিপুর থেকে গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া থানা নিয়ে গোপালগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত। ১৯২১ সালে গোপালগঞ্জ শহরের মানে উন্নীত হয়। আদমশুমারি অনুযায়ী তখন গোপালগঞ্জ শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪ শত ৭৮ জন মাত্র। ১৯৩৬ সালে মুকসুদপুর থানা বিভক্ত হয়ে কাশিয়ানী থানা গঠিত হয়। গোপালগঞ্জ পৌরসভা গঠিত হয় স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি। ১৯৭৪ সালে গোপালগঞ্জ সদর থানাকে ভেঙে টুঙ্গিপাড়া নামক একটি থানা গঠন করা হয়। গোপালগঞ্জ মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয় ১৯৮৪ সালে। ১৯৩৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে ৭দিনের জেল খাটতে হয় এই গোপালগঞ্জেই। ১৯৪৪ সালের দিকেও তাঁকে কয়েকদিন জেলে থাকতে হয়েছে। তবে ১৯৫১ সালে তিনমাসের কারাদণ্ডে প্রথমে গোপালগঞ্জের থানা হাজতে রাখা হয় তাঁকে। পরে খুলনা জেলে স্থানান্তর করা হয়।

খুলনা জেলা কারাগার : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকাতি ও খুনের মামলার আসামি হিসেবে খুলনা জেলে রাখা হয়। ১৯১২ সালে ভৈরব নদের তীর ঘেষে ৬.৩০ একর জমির উপর খুলনা জেলা কারাগারটি স্থাপিত হয়। শুরুতে মাত্র দু’টি পুরুষ ওয়ার্ড ও একটি মহিলা ওয়ার্ড নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় এবং সময়ের বিবর্তনে পর্যায়ক্রমে এটি সম্প্রসারিত হয়। মামলার জন্য গোপালগঞ্জে যাতায়াত সুবিধার্থে ১৯৫১ সালে খুলনা জেলে বঙ্গবন্ধুকে রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। যাতায়াতের সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেল থেকে খুলনা জেলে শিফট করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে খুলনা জেলে গিয়েছিলেন। খুলনা জেলের সেলগুলোর সামনে ১৪ ফুট দেয়ালের কথা বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধু খুলনা জেল কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- ‘অর্ডার যখন আসে নাই, আমাকে ছেড়ে দেন। যদি আমাকে বন্দি রাখেন, তবে আমি বেআইনিভাবে আটক রাখার জন্য মামলা দায়ের করে দিব।’

পাকিস্তানের কারাগার : বঙ্গবন্ধুকে সাড়ে নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধকার ঘরে বন্দি রাখা হয়েছিল। লায়ালপুর (বর্তমানে ফয়সালাবাদ) জেলের অপরিসর একটি কুঠুরিতে রাখা হয়েছিলো। তাঁর জগৎ বলতে সেখানে ছিল চার দেওয়াল, একটি জানালা ও একটি উঁচু বিছানা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর তাঁকে সরিয়ে নেয়া হয় কারাগার থেকে দূরে আরো দুর্গম জায়গায়। ২৪ ডিসেম্বর একটি হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুকে রাওয়ালপিন্ডির অদূরে শিহালা পুলিশ একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি শাসক।

একাত্তরে পাকিস্তানের কারাভ্যন্তরে বন্দি ছিলেন ঠিকই; কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন জানতেন না তিনি কোন শহরে আছেন। কেবল জানতেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাঁকে বন্দি করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে রেখেছে। কারাজগৎ জগৎ সম্পর্কে তাঁর ভালোভাবেই ধারণা ছিল, কেননা আগেও তিনি কারাবন্দি ছিলেন। তিনি কারাবাস সম্পর্কে প্রায়শই বলতেন যে, প্রথম দফার স্বল্পকালের কারাবাস ছাড়া তাঁকে কারাগারে বরাবর নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে আটক রাখা হয়েছিল। দৈহিকভাবে নির্যাতন করা না হলেও নানাভাবে মানসিকভাবে হয়রানি করা হয় তাঁকে। কারা-কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে বন্দির আচার-আচরণ সম্পর্কে ইসলামাবাদে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাতো। এই রিপোর্টে উল্লেখ থাকতো তিনি কি খাবার খেয়েছেন, তিনি কেমন ঘুমিয়েছেন, সেলের মধ্যে এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল অবধি পায়চারি করেছেন কি করেননি। বন্দির কথাবার্তা সম্পর্কে জানতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খুব উৎসুক ছিলেন। অবশ্য বঙ্গবন্ধু সেলে প্রবেশকারী গার্ডদের সালামের প্রতি-উত্তর দেওয়া ছাড়া সবসময় নীরবই থাকতেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ এবং বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ না থাকলেও বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ছিল- ‘জনগণের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি, এক মুহূর্তের জন্যও নয়।... যখন বিপদ আমাকে আচ্ছন্ন করতো, আমি বুঝতে পারতাম আমার জনগণ তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে। যখন আমার মনের দিগন্তে দেখা দিতো চকিত আশার ঝলকানি, আমি জানতাম তারা সেই দুর্ভোগ অতিক্রম করছে। ... একে বলতে পারেন প্রজ্ঞা, টেলিপ্যাথি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিংবা অন্য যা খুশি তাই। কিংবা সম্ভবত এটা এক ধরনের ঐশী প্রেরণা; আমি যেটা জানি তা হলো আমার মন বলছিল বিজয় আমাদের হবেই। এত বিপুল রক্তদান বৃথা যেতে পারে না। রক্ত সেই অতীব জরুরি তরল, বাঁচিয়ে রাখে জীবনকে এবং এমনি রক্তদান যে আদর্শের জন্য, সেই আদর্শকেও তা বাঁচিয়ে রাখবে।’ বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর পরিবার সম্পর্কে নানা পরস্পরবিরোধী খবর ছড়ানো হতো। বন্দি থাকাকালে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ নিম্নরূপ :

‘সেই সময়ে আমার সেলে যাঁরাই এসেছিলেন তাঁদেরই দেখাতো অনেক কম আস্থাবান ও সুস্থির। আটককারীর ঔদ্ধত্য তাঁদের মধ্যে তেমন প্রকাশ পেতো না। বরং কোনো অজানা দুশ্চিন্তা যেন তাঁদের পীড়িত করতো।...

... এটা আমার কাছে বেশ তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল। তাঁদের নিরাপত্তা বিধানে কাজে লাগতে পারে এমন কোনো বিবৃতি আমার কাছ থেকে আদায়ের জন্য উপর্যুপরি প্রয়াস থেকে এর সমর্থন মিলেছিলো। আমি অনুভব করেছিলাম, তাদের নৈরাশ্যজনক অবস্থা সম্পর্কে ক্রমোপলব্ধির এটা একটা ইঙ্গিত। এর ফলে আমার মধ্যে প্রত্যয়ী মনোভাব জেগেছিল যে, আমার দেশে তাদের দিন ভালো যাচ্ছে না। আমি তাদের কথা মান্য করতে অস্বীকার করি। আমি কোনো কিছু বলতে, লিখতে বা সই করতে অস্বীকার করি।...’

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও বন্দি অবস্থায় করাচী নিয়ে যাবার প্রসঙ্গে এস. এ. করিম উল্লে¬খ করেছেন- ‘করাচী পৌঁছানোর পর বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর বর্তমানে পাঞ্জাবের ফয়সালাবাদ কারাগারে নেওয়া হয়। তাঁকে একটি অতি ক্ষুদ্র সেলে রাখা হয়- যেখান থেকে লোহার শিক দ্বারা বেষ্টিত ছোট্ট ফাঁকা জায়গা থেকে এই বিশ্বজগৎ প্রায় আবছা। প্রচণ্ড গরম অথচ কোনো বৈদ্যুতিক পাখা ছিলো না- পরবর্তী সময়ে একটি পুরোনো বৈদ্যুতিক পাখা লাগানো হলো- যা মূলত ঘরের গরমকে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্যই। এছাড়াও আরও নানা রকমের অত্যাচার ছিলো সেখানে। বঙ্গবন্ধু এসব তোয়াক্কা করেননি, তবে বেদনাবোধ করেছেন বাংলাদেশের জন্য- যে বাংলাদেশটি তখন জন্ম নেবার জন্যে লড়ছে।’

কারা-সাহিত্য

সাহিত্যিক মূল্যায়নে বিশ্ব কারা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বঙ্গবন্ধুর ত্রয়ীগ্রন্থের বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এজন্য কারাজীবনের কাহিনি ও ঘটনার সাহিত্যিক মূল্যায়নের সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা, নির্যাতন, দণ্ডব্যবস্থা এবং কারা প্রশাসনের আচরণ প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্লেষিত। উপরন্তু আলোচনায় কারারুদ্ধ ব্যক্তির বন্দিমনের হাহাকার ও যন্ত্রণার পরিচয়ও অলক্ষ্যে থাকেনি।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিংবা সাহিত্যিকরা তাঁদের ব্যক্তিগত কারা-অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়ণ করেছেন। কখনো তা লেখকের সমকালীন ইতিহাস ও যুগকে আলোকপাত করে স্মৃতিকথা কিংবা গদ্য রচনায় উপস্থাপিত; কখনো বা বাস্তবতা-নির্ভর কথাসাহিত্যের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে একই রকমের কারাজগৎ বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে নানা বর্ণ ও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। আসলে কারা-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র রূপ হিসেবে স্বীকৃত। লেখক সাধারণ কয়েদির মতো জেলহাজতে বন্দি কিংবা গৃহে অন্তরীণ সে সময় তিনি যে দিনপঞ্জি, স্মৃতিকথা কিংবা সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করেছেন তাকে কারা-সাহিত্য বলা হয়। আবার জেলের বাইরে থেকে যে কোনো মুক্ত ব্যক্তিও কারাভ্যন্তরের ঘটনাবলি নিয়ে কারা-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির ‘কারাজীবনের অন্তরালের ঘটনা, জেলখানার রীতিনীতি, শাসনপ্রণালি, পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সেখানকার অন্যান্য বন্দি ও কর্মচারীবৃন্দ’-এর সবকিছু উন্মোচিত হওয়া আবশ্যক। বলা যায় কারা-সাহিত্য কারাগারের ভেতরের চিত্র তুলে ধরে। তবে বন্দিশালা সবসময়ই লেখকের জন্য একটি সংকীর্ণ পরিসর। তাঁর স্বাধীনতা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সমঝোতার সুযোগ সেখানে সংকুচিত। অবশ্য অবারিত তাঁর কল্পনার আঙিনা। অনেক লেখককে পাওয়া যায় যাঁরা বন্দি হওয়ার পূর্বেই লেখনি ধারণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম এঁদের অন্যতম। তবে তাঁর ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে নজরুলের মতো অসংখ্য কারাবন্দি তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। কেউ কেউ বন্দি জীবনের অভিজ্ঞতায় নির্যাতনের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার স্বাধীন দেশেও বন্দিত্বের যন্ত্রণার কথা লেখা হয়েছে। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ (২০১২), ‘কারাগারের রোজনামচা’ (২০১৭) ও ‘আমার দেখা নয়াচীন’ (২০২০) কারা-সাহিত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রথম গ্রন্থটি তিনি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ অবস্থায় লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিও কারাবাসের সময় লিখিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘সবুজ মাঠ পেরিয়ে’ (২০১৪) গ্রন্থাট গত তত্ত¡াবধায়ক সরকারের সময়ে তাঁর বন্দিত্বের ইতিবৃত্ত হিসেবে মূল্যবান। জেলে অবস্থানকালে অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা রয়েছে রাজনীতিবিদ মতিয়া চৌধুরীর ‘দেয়াল দিয়ে ঘেরা’ স্মৃতিকথা। মহিউদ্দিন খান আলমগীর, প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড, হারুন-অর রশীদ প্রমুখের স্বল্প মেয়াদী জেল জীবনের আখ্যান গ্রন্থগুলোও বাস্তবতার অনিবার্য প্রকাশ হিসেবে অনবদ্য। এসব লেখক তাঁদের গদ্যসাহিত্যে কারাজগতকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এঁদের লেখায় জেলজগৎ, জেলের শাসকবর্গ, কয়েদিজগৎ এবং কয়েদি মনস্তত্ত¡ উন্মোচিত হয়েছে। এভাবে ‘কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন সেগুলিই কারা-সাহিত্য বলে বিবেচিত।

কারা-সাহিত্য অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষ্যে পরিণত হয়। কারণ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জেলে গেছেন রাজনৈতিক কারণে; রাজবন্দি হিসেবেও আটক করা হয়েছে অনেককে। যেমন, মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮), জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪), নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) প্রমুখের লেখনিতে কারা-সাহিত্যের অনন্য নজির আছে।

১৯২১ সালে শুরু হওয়া ‘অসহযোগ আন্দোলন’ সহিংসতার দিকে মোড় নিতে দেখে মহাত্মা গান্ধী গণ অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করে ১৯২২ সালের ১০ মার্চ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ছয় বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তবে তাঁকে ১৯২২ সালের ২৮ মার্চে শুরু হওয়া শাস্তি কেবল দুই বছরের মত ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এপেনডিসাইটিসের অপারেশনের পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। গান্ধী পুনরায় গ্রেফতার হন এবং সরকার তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর অনুসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৯৪২ সালে কারাভোগ করেন ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের সময়। The Story of My Experiment with Truth ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ইয়ারবাদা সেন্ট্রাল জেলের সহ-কারাবন্দি জেরাম দাসের অনুরোধে তিনি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। জওহরলাল নেহেরু ১৯২১ সাল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে জেলে ছিলেন। পিতা মতিলাল ও গান্ধীজি গ্রেফতার হবার পর নেহেরু তাঁর মা ও বোনদেরসহ কয়েক মাস কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ আন্দোলনের ডাক দেয়। লবণের উপর করারোপ করায় নেহেরু গুজরাটসহ দেশের অন্যান্য অংশে সফর করে গণআন্দোলনের ডাক দেন। তিনি এসময় গ্রেফতার হন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে মাত্র চার মাস ছাড়া বাকি সময় তিনি বোন ও স্ত্রীসহ কারাগারে ছিলেন। দলের সিদ্ধান্তে নেহেরু ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট নেহেরু ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করে। তারা প্রায় সকলেই ১৯৪৫ এর জুন মাস নাগাদ কারাবন্দি ছিলেন। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে বের হয়ে তিনি ১৯৪৬-এর নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। Toward Freedom ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের পুরোটাই ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যে কারাগারে বসে লেখা। এছাড়াও তিনি ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন কারাগারে বসে কন্যা ইন্দিরার কাছে বিশ^ ইতিহাস প্রসঙ্গে ১৯৬টি পত্র লেখেন যা পরবর্তীতে সংকলিত হয়ে ১৯৩৪ সালে Glimpses of World History নামে প্রকাশিত হয়। কারাগারে বসে এই সুবিশাল গ্রন্থটি কারা-সাহিত্যের অনন্য নজির। ‘লং ওয়াক টু ফ্রিডম’ (Long Walk to Freedom বইটি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের রোবেন দ্বীপের কারাগারে বন্দি থাকার সময় ১৯৭৪ সালে ম্যান্ডেলা লিখতে শুরু করেন। ১৯৮২ সালে তাঁকে পোলসমুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। এ আত্মজীবনীতে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর ২৭ বছরের জেলজীবনের অভিজ্ঞতা, আর শৈশব, শিক্ষাজীবন, মুক্তিকামী যোদ্ধা হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠা এবং গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। ১৯৫৫ সালে ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মূল নেতৃত্বে আসেন। ১৯৬০ সালে শার্পভিলেতে আন্দোলনকারীদের ওপর সংগঠিত গণহত্যার পর ম্যান্ডেলাও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ‘সামরিক শাখা’ ‘দ্যা এমকে’-এর প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এমনকি গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ফলে ১৯৬৪ সালে নাশকতামূলক মামলায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সঙ্গে যাবজ্জীবন শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে রোবেন আইল্যান্ড কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগারে বন্দি হিসেবে ম্যান্ডেলা কখনো ভেঙে পড়েননি বরং সেখানকার নানা অন্যায়-অবিচার-নির্যাতন ও ভয়ানক শারীরিক পরিশ্রমের কাজে রাজবন্দিদের নিয়োজিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়ে জেলারদের কাছ থেকে সমীহ আদায় করে নেন। ১৯৮৫ সালে ম্যান্ডেলাকে রোবেন আইল্যান্ড থেকে ফিরিয়ে এনে গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয় এবং ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি পুরোপুরি মুক্তিলাভ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ফরওয়ার্র্ড বøক নামক একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের পূর্ণ ও সত্বর স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এগারো বার কারারুদ্ধ করেছিল। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাকেও বন্দি করা হয় এবং মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। সেখানে তিনি যক্ষায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত প্রায় বিশ বছরের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র মোট ১১ বার গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। তাঁকে ভারত ও ইয়াংগুনের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের পর তাঁকে ইউরোপে নির্বাসিত করা হয়। ইতালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন ১৯২৪ সাল থেকে। ১৯২৬ সালে মুসোলিনি তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। নব্য মার্কসবাদী (প্রাক্সিসের দর্শন) আন্তোনিও গ্রামশির জেলে বসে লেখা দিনলিপি প্রকাশিত হয়- Selections from the Prison Notebooks নামে। ইউরোপের তাত্তি¡কদের ওপর আন্তোনিও গ্রামশির এই প্রিজন নোটবুকসের প্রভাব ছিল গভীর। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ও লেখক বাকলাভ হেবল। তিনি ভেলভেট রেভ্যুলেশনের নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করেন। চিলির প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি ছিলেন মিচেল ব্যাচেলে। ১৯৭৩ সালে সালভেদর আলেন্দের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে অগাস্টো পিনোশেট ক্ষমতা দখল করলে খাদ্য বিতরণের দায়িত্বে থাকা ব্যাচেলের পিতাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আটক ও নির্যাতন করা হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ব্যাচেলে বারবার কারারুদ্ধ ও নির্যাতিত হন। (দ্র. ড. রাশিদ আসকারী, বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন : অন্ধকারে দীপশিখা, ২০২০)